Setiap kali sejarah berbicara tentang darah, ia jarang memulai dari senapan atau pedang. Ia memulai dari kata. Dan di antara kata-kata itu, metafora binatang adalah pisau tumpul yang dipakai untuk merobek batas simpati. Kata “hama” yang belakangan menempel di punggung orang Jawa tidak lahir dari ruang hampa; ia mengikuti resep kuno yang pernah dipakai di medan paling gelap umat manusia.

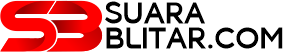

Nazi mengajari dunia bahwa memanggil manusia sebagai “tikus” adalah langkah awal menuju kamar gas. Der Stürmer dan film propaganda Der Ewige Jude menempelkan wajah Yahudi pada tubuh tikus, sambil mengumandangkan misi kebersihan ras. Tikus bukan sekadar hewan—ia simbol pembawa penyakit. Menghancurkannya jadi urusan moral, bahkan medis. Begitu label itu melekat, Holocaust bisa dibungkus sebagai sanitasi.

Rwanda memutar ulang skenario ini pada 1994. Radio RTLM memanggil orang Tutsi sebagai inyenzi—kecoak. Kecoak tidak punya hak asasi; ia diburu dan diinjak. Dalam waktu seratus hari, bahasa itu berubah jadi instruksi pembunuhan yang menghapus hampir satu juta nyawa. Dari studio radio, suara dehumanisasi memandu parang di lapangan.

Propaganda Perang Dunia II di Pasifik pun sama efisiennya. Orang Jepang digambar sebagai monyet atau tikus. Poster pemerintah AS memanjangkan gigi, menggelapkan kulit, membungkukkan punggung tokoh “Jepang” sehingga lebih menyerupai hewan liar ketimbang manusia. Tujuannya sederhana: menutup ruang empati agar pengeboman kota sipil terasa perlu dan penahanan massal warga keturunan Jepang di AS dapat diterima.

Amerika yang lebih tua punya versi domestiknya. Orang kulit hitam diserupakan dengan kera—bukan hanya dalam umpatan, tapi di buku teks sekolah, komik, dan iklan. Ini bukan olok-olok liar, melainkan alat hukum untuk menjustifikasi perbudakan, segregasi, dan hukuman mati yang tidak proporsional. Simianisasi membuat kekerasan publik seperti lynching terasa seperti hiburan rakyat.

Myanmar kini mengulang bab yang tak banyak belajar. Rohingya disebut unggas kotor atau hama pendatang. Unggahan media sosial menayangkan foto yang dimanipulasi, disandingkan dengan gambar serangga. Aparat kemudian membatasi mobilitas dan menutup akses kemanusiaan, seolah sedang “menertibkan” ekosistem.

Lima kasus ini memperlihatkan satu pola yang nyaris mekanis. Pertama, metafora dipilih dari hewan yang memicu jijik—tikus, kecoak, kutu, ular. Jijik bekerja lebih cepat daripada benci; ia mengaktifkan refleks kebersihan, bukan perdebatan moral. Kedua, metafora ini diulang di corong massa: koran, radio, poster, unggahan. Ketiga, institusi memberi bingkai rasional—kebersihan, stabilitas, keamanan. Keempat, tindakan lapangan terjadi, lalu dibenarkan sebagai langkah logis.

Kita tidak perlu terlalu pandai membaca untuk tahu ke mana arah idiom “Jawa = hama” jika dibiarkan berjalan di lintasan yang sama. Stigma adalah pasir; ia bisa bergeser. Dehumanisasi adalah semen; ia mengeras dan sulit dibongkar. Begitu ia mendapat panggung, ruang tawar hilang. Begitu ia diulang di media sosial dan warung kopi, normalisasi mulai bekerja. Begitu ia diadopsi tokoh publik, perubahan kebijakan diskriminatif tinggal menunggu alasan yang pas.

Mereka yang berkata “itu cuma gurauan” sedang menutup mata pada fakta bahwa gurauan adalah kendaraan paling nyaman untuk ide yang berbahaya. Dari Rwanda sampai Rohingya, kita tahu bahwa yang pertama kali mati bukan tubuh, tapi imajinasi kita tentang orang lain sebagai manusia.

Jika pola sejarah punya daya prediksi, maka masa depan dari idiom ini bukan sekadar perang komentar di media sosial. Ia bisa menjadi dasar kebijakan yang menggeser hak, membatasi ruang hidup, bahkan memancing kekerasan yang sulit dibalik. Pencegahan bukan soal sensor buta, tapi literasi afektif: membongkar metafora sebelum ia membongkar kemanusiaan.

Sejarah, kalau diabaikan, suka bercanda dengan cara yang kejam. Dan “hama” adalah candaan yang pernah mengantar jutaan orang ke liang kubur. Mengulangnya, apalagi di negeri yang bangga dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” adalah kesalahan yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa yang sedang menguji seberapa cepat ia ingin kehilangan cermin kemanusiaannya.