Di balik gemerlap K-Pop, drama televisi, dan reputasi sebagai salah satu negara dengan demokrasi paling maju di Asia, Korea Selatan menyimpan kisah panjang yang jauh dari kemewahan. Kisah itu bukan tentang panggung musik atau layar kaca, melainkan tentang rakyat biasa yang harus berhadapan dengan represi, korupsi, dan ketakutan sehari-hari, sebelum akhirnya merebut kembali hak mereka untuk menentukan masa depan.

Semua bermula pada pagi 16 Mei 1961. Jenderal Park Chung-hee, dengan alasan menjaga negara dari ancaman Korea Utara, menggulingkan pemerintahan sipil lewat kudeta militer. Sejak saat itu, demokrasi di Korea Selatan berubah menjadi jargon kosong. Parlemen hanya menjadi stempel kebijakan, media dibungkam, dan aktivis yang berani menantang kekuasaan berisiko diculik atau hilang begitu saja. Dalam bayang-bayang slogan “stabilitas nasional,” rakyat kecil harus menghadapi kenyataan pahit: untuk menjadi pegawai negeri, mengurus izin usaha, atau sekadar bertahan hidup, selalu ada pungutan liar yang harus dibayar. Di sisi lain, para konglomerat—chaebol—yang dekat dengan rezim justru tumbuh sebagai raksasa dengan perlindungan istimewa.

Park, yang kerap dipandang sebagai arsitek pembangunan ekonomi Korea, menguatkan cengkeramannya melalui Konstitusi Yushin 1972 yang memberinya kekuasaan hampir tak terbatas. Namun, kekuasaan absolut jarang abadi. Pada Oktober 1979, ia tewas ditembak oleh kepala intelijennya sendiri—sebuah akhir yang ironis bagi seorang diktator.

Harapan akan perubahan segera pupus. Kudeta lain melahirkan pemimpin baru, Chun Doo-hwan, yang bahkan lebih represif. Tragedi Gwangju pada Mei 1980 menjadi luka terbuka bangsa. Di kota itu, demonstrasi mahasiswa yang awalnya damai berakhir dengan pembantaian ketika tentara menembaki warganya sendiri. Ribuan korban jiwa jatuh, sementara rezim menyebarkan propaganda bahwa mereka hanyalah pemberontak komunis. Dunia nyaris tak tahu apa yang terjadi, namun bukti-bukti yang berhasil diselundupkan ke luar negeri memperlihatkan kebenaran: kekerasan brutal terhadap rakyatnya sendiri. Tragedi itu, meski hendak ditutup rapat, justru menjadi bara yang terus menyala.

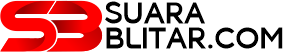

Tujuh tahun kemudian, bara itu menjelma menjadi api besar. Pada Juni 1987, dua kematian mahasiswa—Park Jong-chul yang tewas dalam interogasi dan Lee Han-yeol yang gugur akibat tembakan gas air mata—menjadi pemicu. Rakyat yang lama tercekik oleh represi akhirnya turun ke jalan. Demonstrasi meluas, bukan hanya di kampus, tapi juga di pabrik, jalan raya, bahkan rumah tangga. Buruh mogok massal, sopir taksi membantu logistik, ibu rumah tangga mendirikan dapur umum. Selama tiga minggu, jutaan orang bersatu menolak tunduk pada ketakutan.

Tekanan begitu besar sehingga tembok kekuasaan mulai retak. Pada 29 Juni 1987, Roh Tae-woo, calon pengganti Chun, terpaksa mengumumkan reformasi politik: pemilihan presiden langsung, pembebasan tahanan politik, serta pemulihan kebebasan pers. Bagi rakyat, itu adalah puncak kemenangan, bukan hadiah dari penguasa, melainkan hasil perjuangan kolektif.

Namun, demokrasi bukanlah garis akhir. Krisis finansial Asia pada 1997 kembali mengguncang Korea Selatan. Gelombang itu memaksa reformasi struktural: membatasi kolusi antara politik dan chaebol, menegakkan transparansi, dan membongkar budaya impunitas. Dua mantan presiden, Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo, akhirnya diadili atas kejahatan mereka, sebuah preseden penting yang menegaskan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun. Militer pun ditempatkan di bawah kendali sipil, menutup satu babak sejarah panjang kekuasaan bersenjata.

Hari ini, Korea Selatan berdiri sebagai kekuatan ekonomi dan budaya global. Namun, kemajuan itu tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari luka Gwangju, dari gas air mata Juni 1987, dari keberanian jutaan orang yang menolak bungkam.

Bagi Indonesia, kisah ini terasa akrab sekaligus menohok. Kita pun pernah hidup di bawah rezim militeristik yang mengatasnamakan stabilitas, dengan pembangunan yang timpang dan korupsi yang merembes hingga ke akar. Seperti rakyat Korea Selatan, kita mengenal babak kelam pembungkaman suara kritis, dari Malari 1974 hingga tragedi Mei 1998. Dan sebagaimana di Seoul tiga dekade sebelumnya, di Jakarta jutaan orang akhirnya turun ke jalan, mendorong lahirnya reformasi yang menandai runtuhnya Orde Baru.

Namun di sinilah persamaannya berakhir, atau setidaknya diuji. Korea Selatan dengan tegas menempatkan mantan diktator mereka di kursi terdakwa, menjadikan hukum sebagai garis tegas antara masa lalu dan masa depan. Indonesia masih bergulat dengan bayang-bayang lama: praktik korupsi yang membandel, oligarki yang beradaptasi dalam wajah baru, bahkan upaya mengembalikan militer ke ranah sipil.

Kisah Korea Selatan mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hadiah permanen, melainkan ruang yang harus terus dijaga. Ia rapuh bila rakyat lengah, namun akan kokoh bila rakyat berani menyuarakan kebenaran, sekecil apa pun itu. Di tengah tantangan demokrasi Indonesia hari ini—dari polarisasi politik hingga pelemahan institusi penegak hukum—pelajaran dari Seoul terasa lebih relevan daripada sebelumnya: bahwa cahaya hanya tetap menyala jika kita tidak pernah berhenti menyalakannya.