Pada sebuah pagi yang terlalu terang untuk kabar duka, seorang lelaki yang sepanjang hidupnya memunguti serpih-serpih ingatan bangsa menutup mata. Oei Hiem Hwie, putra Lowokwaru yang memilih menjadi warga Indonesia bukan dengan pidato melainkan dengan kerja sabar di ruang arsip, wafat pada 3 September 2025 di Surabaya.

Media lokal mencatat jam dan tempat, sementara linimasa media sosial ramai mengirim tagar belasungkawa. Fakta semacam itu biasanya cepat tenggelam, namun kali ini terasa lain. Kita kehilangan seorang penjaga, semacam satpam sunyi di pintu gudang memori, yang selama puluhan tahun menjaga naskah, koran, jam tangan, entri kecil namun vital dalam kamus kolektif kita. Ia pergi dengan tenang, sementara dunia yang ditinggalkannya tetap gaduh oleh perdebatan tentang siapa yang berhak menulis sejarah.

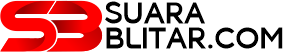

Di sela keramaian, ruang baca di rumahnya di Medokan Ayu mungkin mendadak lebih senyap dari biasanya. Kursi rotan yang sering dipakai menyambut mahasiswa, peneliti, dan wartawan itu mendadak menjadi benda yang lebih berat dari kayu. Orang Surabaya menyebutnya Om Hwie, sebutan yang mengandung intimasi seorang paman yang tahu persis letak semua album keluarga.

Detik mencatat perginya, menyampaikan bahwa kabar duka itu berasal dari akun resmi perpustakaannya sendiri, lengkap dengan waktu pukul sembilan lewat tiga puluh. Rasanya akurat untuk seorang arsiparis: bahkan kepergiannya tercatat rapi.

Ada anggapan populer bahwa sejarah adalah rak buku di museum, rapi dan netral, menunggu disapu debu. Oei membongkar anggapan itu sejak muda. Ia tidak menunggu sejarah menemuinya di ruang pamer bersuhu sejuk. Ia mengejarnya ke halaman belakang istana, ke sel lembap, ke dermaga yang dijaga serdadu, ke pulau yang namanya dibisikkan dengan rasa gentar. Ia mengejarnya juga ke pasar loak, ke kios buku bekas, ke gudang penerbit, tempat di mana lembaran tua merajuk minta diselamatkan.

Ia memulai sebagai wartawan Trompet Masjarakat, masuk ke jantung republik lewat pertanyaan, bukan lewat jabatan. Ada momen yang kerap diceritakannya kembali, momen yang lebih mirip parabola ketimbang anekdot: sebuah wawancara empat mata dengan Sukarno yang berakhir dengan hadiah jam tangan emas berukir Garuda dan tulisan Istana Presiden RI. Jam itu lalu disimpan di lemari kaca Perpustakaan Medayu Agung, dipajang bukan sebagai relik kultus individu, melainkan sebagai peniti yang menyatukan kain kisahnya sendiri dengan kain sejarah republik. Beberapa tahun lalu, wartawan yang berkunjung diundangnya melihat jam itu dari dekat, dan di situlah publik mendengar lagi kisah jabat tangan yang terasa seperti setrum. Detailnya terlalu teatrikal untuk dikarang, namun cukup sederhana untuk dipercaya.

Hadiah yang personal itu kelak menjadi barang bukti yang menyakitkan. Setelah 1965, Oei dipaksa memasuki labirin penjara dan kamp. Ia dicap karena kedekatannya dengan Sukarno dan keaktifannya di BAPERKI, organisasi yang saat didirikan bertujuan mengintegrasikan warga Tionghoa sebagai warga penuh, sebuah proyek kewargaan yang kemudian diseret ke meja tuduhan politik oleh rezim pengganti.

Sejarah formal sering menuliskan stempel pengkhianat lebih cepat daripada menyalin isi pidato, dan birokrasi lebih cekatan mencetak kode di kartu identitas daripada menghapus prasangka. Oei melewati Bata, Lowokwaru, Kalisosok, Nusakambangan, kemudian Buru. Nama-nama itu jika dibaca berurutan terdengar seperti daftar isi sebuah novel muram, padahal itu adalah alamat nyata bagi ribuan tubuh dan ingatan. Di beberapa wawancara dan catatan kesaksian, Oei mengulang-ulang bahwa statusnya sebagai Sukarnois adalah dosa yang tidak diberi ruang untuk ditebus. Narasi ini tidak elok bagi buku pelajaran, tetapi terlalu konsisten untuk diabaikan.

Di Buru, kita berjumpa dengan Oei yang paling kompleks. Seorang tahanan yang memilih menjadi teknisi gagasan. Di Unit empat yang bersebelahan dengan unit tempat Pramoedya Ananta Toer ditahan, Oei meminjam mesin tik, memburuhkan telur, mengeringkan kantong semen, merebus tanaman nila menjadi tinta. Kertas adalah kemewahan, listrik adalah kebetulan, kebebasan adalah kata benda yang tak punya sinonim. Namun kata kerja bekerja. Naskah menjadi mungkin.

Beberapa sumber menuliskan bagaimana halaman-halaman ditulis di atas potongan karung semen, bagaimana pita mesin tik diberi makan pigmen dari indigo. Ada pula yang menceritakan sembunyian naskah di dalam lubang yang disamarkan sebagai bak septik agar penjaga tidak sudi mendekat. Detailnya tak selalu identik antar-cerita, tetapi semua menunjuk pada satu inti: tanpa jaringan kecil orang yang berani dan cerdik, Tetralogi Buru mungkin tinggal legenda.

Ketika Oei menyelundupkan naskah keluar, ia menyamarkannya sebagai bungkusan pakaian kotor dalam keranjang bambu. Adegan sederhana itu memadukan humor getir dan ilmu psikologi dasar tentang atensi selektif. Penjaga mencari barang berkilat, bukan tumpukan yang tampak remeh. Yang berbau seharusnya dijauhkan. Kejenakaan kecil yang menyelamatkan ribuan halaman.

Psikologi kognitif punya istilah untuk menjelaskan mengapa strategi Oei berhasil: inattentional blindness. Mata memandang, otak memilih. Ketika petugas fokus pada wajah, dokumen resmi, atau tas berlabel, keranjang bambu dengan pakaian kotor masuk kategori noise. Daniel Kahneman menyebutnya ekonomi perhatian. Elizabeth Loftus mengingatkan sifat memori yang rapuh, mudah dimanipulasi oleh konteks dan tanya.

Oei memanfaatkannya dari sisi yang lain. Ia menciptakan konteks yang mengusir rasa ingin tahu. Kalau sejarah sering kali dicuri terang-terangan, di sini sejarah diselamatkan dengan meniru kebiasaan sampah untuk tidak dipedulikan. Kita menyukai revolusi yang heroik, padahal yang menyelamatkan kita kerap kali adalah kebiasaan yang membosankan, kejelian terhadap ritme kecil para penjaga, jam tidur siang, atau kemalasan memeriksa barang yang kotor.

Bertahun-tahun kemudian, ketika ia telah bebas namun belum sungguh-sungguh merdeka, Oei bekerja di jaringan toko buku yang dirintis Haji Masagung. Di sana ia belajar cara lain merawat teks, kali ini dari sisi distribusi dan administrasi. Ia naik perlahan, menjaga etos yang sama: kesetiaan pada benda-benda yang berbicara pelan. Status eks tapol menempel seperti noda yang tidak luntur meski digosok dengan sabun waktu.

Pada masa itu, bank bisa menutup pintu, kantor bisa menolak lamaran, tetapi rak buku selalu menerima. Di tempat itulah ia menimbun kembali koleksinya sedikit demi sedikit. Ia mengerti bahwa sejarah bukan hanya narasi tentang yang menang dan yang kalah, melainkan logistik tentang kertas, tinta, rak, kelembaban lemari, catatan katalog. Maurice Halbwachs bilang ingatan kolektif hidup dalam institusi. Oei, tanpa dana negara dan tanpa fasilitas mentereng, mendirikan institusi itu di rumahnya sendiri.

Perpustakaan Medayu Agung lahir dari sikap keras kepala yang menggemaskan: jika negara alergi pada arsip, maka rumah pribadi bisa disulap menjadi otak tambahan bangsa. Di sana dipajang jam tangan presiden yang pernah mengganti waktu di pergelangan seorang wartawan muda. Di sana tersimpan naskah yang dalam dongeng orang dibuat dari daun, semen dan nila. Di sana pula berjajar koran lama yang kalau kita pegang, tinta tipisnya bisa menempel di jari dan mengingatkan bahwa kerapuhan juga mengandung daya tempel.

Liputan-liputan lama, profil majalah, dan catatan lapangan para pegiat literasi menyebut angka koleksi puluhan ribu item, dari buku langka era kolonial sampai majalah besar yang mengisi ruang tamu kelas menengah selama beberapa dekade. Ada yang mencatat sebuah tawaran pembelian bernominal fantastis yang ditolaknya dengan alasan sederhana: sejarah lokal tidak untuk diekspor sebagai trofi.

Sumber-sumber berbeda menyebut jumlah dan jenisnya dengan variasi, tetapi semuanya sepakat pada fungsi: Medayu Agung adalah tempat orang belajar membaca Indonesia lewat benda-benda yang nyaris disapu petugas kebersihan sejarah.

Ada kalimat Pramoedya yang sering dikutip untuk Oei. Barangkali terlalu sering. Namun dengan mengetahui orang yang menjaganya, kutipan itu berubah efek. “Suaramu takkan padam ditelan angin.” Kalimat itu sering dibaca sebagai pujian bagi penulis. Dalam konteks Oei, ia menjelma pujian bagi mereka yang menahan pintu agar angin tidak kebablasan.

Suara bisa tetap ada bukan hanya karena sang penulis menaklukkan kata, melainkan karena ada orang yang menyimpan kertasnya dari banjir, yang menyembunyikan helaian dari rajia, yang mengeringkan halaman yang basah, yang meminjamkan mesin tik ketika listrik menyala sebentar. Dalam ilmu konservasi, perawatan preventif sering lebih menentukan daripada restorasi spektakuler. Oei mengajarkan konservasi sosial: memelihara keberlangsungan saksi.

Sebelum menjadi pustakawan partikelir, Oei adalah jurnalis yang baik. Ia mengerti ritme kalimat yang membuat narasumber membuka dompet cerita. Ia mengerti bahwa pertanyaan yang tepat kadang hanyalah satu kata. Keterampilan itu terbawa ke cara ia membangun perpustakaan. Ia tidak hanya mengumpulkan buku. Ia merawat konteks.

Sebuah foto lama yang ditempel di album kerap kehilangan kredensial jika garis keterangannya pudar. Oei memberi tulisan kecil dengan spidol, menempelkan kertas, menambahkan tanggal, mencantumkan siapa yang memotret. Ini sepele dan tidak heroik. Namun ketika nanti ada mahasiswa yang menulis skripsi tentang wacana pembangunan atau studi perbandingan iklan obat tahun 1950-an, catatan-catatan kecil itu menjadi tulang yang bisa ditarik sebagai bukti. Dosen sejarah Universitas Airlangga mengucap terima kasih atas jasanya. Ini bukan basa-basi kuratorial. Ini pengakuan bahwa data selalu membutuhkan alamat.

Narasi hidup Oei kerap diposisikan sebagai kisah Tionghoa Indonesia. Itu benar, tetapi tidak cukup. Ia sendiri tampak memilih titik berat yang lain. Ia menuntut kewarganegaraan yang konkret, bukan sebagai status administratif, melainkan sebagai hak untuk menyimpan dan menyampaikan cerita kolektif. Di sini ia bersua dengan gagasan Benedict Anderson tentang bangsa sebagai komunitas terbayang.

Perbedaannya, Oei menolak membiarkan komunitas itu hanya terbayang. Ia menyediakan kertas dan tinta agar bayangan memperoleh tubuh. BAPERKI baginya adalah ruang untuk menyanggah diskriminasi, bukan lorong menuju ideologi tertentu. Di situs akademik dan tulisan sejarah, organisasi itu tercatat sebagai lembaga yang mendorong integrasi dan menolak stigmatisasi. Bahwa rezim yang baru kemudian mengaitkannya dengan musuh utama adalah perkara politik praktis, sesuatu yang bisa diurai dengan membaca koran dan makalah tahun-tahun itu. Ia mengerti bahwa asal-usul sering dijadikan senjata, maka satu-satunya pembelaan yang kuat adalah dokumentasi.

Kita bisa memeriksa kisah ini dari kacamata neurosains sederhana. Otak manusia cenderung menghapus detail yang terasa tidak relevan, proses yang oleh psikolog disebut pruning. Bangsa melakukan hal serupa. Ada saat-saat ketika negara bukan saja memangkas ranting, melainkan menebang batang.

Dalam korban yang luas itu, pekerjaan Oei tampak kecil. Ia sekadar menyelamatkan kliping. Namun kliping adalah cara arif untuk melawan lupa struktural. Aleida Assmann menulis tentang ingatan panas dan ingatan dingin. Yang panas dibentuk oleh ritual dan perayaan. Yang dingin disimpan diam-diam, siap dipanggil ketika rezim berubah. Perpustakaan Oei adalah ruang pendingin. Di sana amarah masa lalu disimpan agar tidak membara terus, tetapi juga tidak padam. Ketika mahasiswa datang menanyakan daftar terbitan Baperki atau edisi koran yang meliput sidang tertentu, ia tidak membakar amarah. Ia menunjuk rak.

Dalam hidup yang berliku, ada juga humor yang halus. Ia kerap memanggil naskah Pram yang tak dipublikasikan sebagai anak yang belum diberi nama. Ia menyebut Perpustakaan Medayu Agung sebagai rumah sekaligus gudang. Ia tidak pernah menyamakan dirinya dengan institusi negara, tetapi ia tahu bahwa rumahnya dilihat sebagai alamat alternatif ketika orang merasa kantor arsip terlalu formal atau terlalu kosong.

Di akun daring dan liputan media, sesekali muncul foto rak yang agak miring, tumpukan koran bersampul cokelat, dan sebuah lemari kaca yang memantulkan wajah para pengunjung. Ada aura perbatasan antara museum dan ruang tamu. Ambang itu justru menjadi nilai. Orang masuk tanpa takut menjadi bodoh. Peneliti senior duduk bersebelahan dengan aktivis muda. Seorang jurnalis magang menemukan nama suku kata asing yang kelak menjadi benang pertama liputannya.

Obituari selalu berisiko menyulap manusia menjadi ikon. Oei tidak cocok dijadikan ikon yang mulus. Ia punya sisi keras kepala yang kadang melelahkan. Ia menyimpan naskah aslinya terlalu hati-hati sehingga sebagian orang di luar lingkaran dekatnya cemas tentang keberlanjutan akses. Ia menolak tawaran pembelian koleksi, keputusan yang heroik sekaligus problematis jika tidak diikuti rencana institusionalisasi jangka panjang.

Di titik ini, kritik perlu diajukan tanpa mengurangi rasa hormat. Arsip pribadi yang menyimpan materi berkepentingan publik sepatutnya menyiapkan protokol akses dan perawatan yang lebih sistematik, agar tidak bergantung pada satu kehidupan. Oei sering menyadari paradoks itu. Ia membentuk komunitas kecil Sahabat Medayu Agung, mengundang relawan, bekerja sama dengan media lokal, membuka pintu untuk mahasiswa, diperbincangkan di dokumentasi daring yang sederhana. Namun kita tahu semua itu belum cukup. Negara semestinya hadir justru untuk memastikan kelangsungan rumah-rumah arsip seperti ini, bukan sekadar memuji setelah penggiatnya wafat.

Di sisi lain, publik juga perlu membenahi kebiasaan memuja momen dan melupakan perawatan. Banyak orang datang ke perpustakaan Oei untuk berfoto dengan naskah di atas karung semen. Jauh lebih sedikit yang bertanya bagaimana mengganti silica gel di lemari agar kertas tidak lembap, atau menawarkan diri memindai koran agar bisa diakses tanpa merusak aslinya.

James C Scott menyebut transkrip tersembunyi, percakapan di balik panggung yang berbeda dari pertunjukan di muka. Di ruang arsip, transkrip tersembunyi itu adalah obrolan tentang jam kerja, tentang dana listrik, tentang tinta printer. Jika kita benar ingin menghormati Oei, barangkali kita perlu bergeser dari foto-foto heroik menuju praktik kecil yang terus terang. Donasi scanner. Pelatihan katalog. Kontrak kerja bagi pengelola. Keputusan sederhana untuk berlangganan asuransi kebakaran. Ruwet dan tidak romantis, tetapi persis itulah tulang punggung arsip.

Beberapa hari setelah kabar duka, linimasa penuh kutipan dan foto lama. Media menulis ulang biografi ringkas. Ada juga yang menambahkan bumbu superlatif. Kita memerlukan peringatan kecil: Oei sendiri berjarak dari protokol panggung. Ia menikmati bercerita, tetapi selalu kembali ke rak. Saat menerima tamu, ia tidak betah berlama-lama dengan pertanyaan abstrak. Ia cepat mengajak ke lemari, memperlihatkan jam tangan presiden, membuka laci, mengeluarkan album foto, menyebut siapa yang mengabadikan momen, menandai halaman dengan telunjuk.

Ia tidak menggurui tentang amnesia nasional, tetapi membuat pengunjung tersipu karena baru tahu bahwa surat kabar daerah pada 1950-an memuat rubrik iklan yang lebih lucu daripada artikel serius. Ia memperlihatkan bahwa sejarah hidup bukan di aula upacara, melainkan di kebiasaan menempelkan keterangan pada balik foto.

Kematian sering membuat kita ingin menutup buku. Oei barangkali lebih suka jika kita membuka halaman lampau yang belum sempat ia urus. Masih banyak bundel koran yang kertasnya menguning, masih ada catatan pinggir Pramoedya yang belum ditranskripsi, masih ada foto yang belum ditandai siapa saja yang ada di dalamnya. Ada pula pekerjaan yang lebih teoretis.

Kita perlu mengajukan pertanyaan yang tajam tentang bagaimana bangsa ini memutuskan apa yang layak disimpan. Apa kriteria kita untuk menyatakan suatu naskah bernilai? Siapa yang memverifikasi? Sejauh mana kita bersedia mengakui kontribusi jaringan informal warga ketika institusi formal gagal atau absen? Dalam wacana studi memori, pertanyaan semacam itu tidak bisa didelegasikan pada dewan kebudayaan semata. Jawabannya berada di rumah-rumah yang pintunya terbuka bagi tamu yang datang dengan kesopanan dan rasa ingin tahu.

Di sinilah obituari menemukan penutupnya. Tidak dengan kalimat besar yang memandikan tokoh dengan cahaya berlebihan, melainkan dengan ajakan yang realistis. Pertama, kita ucapkan terima kasih pada Oei Hiem Hwie tanpa menutupi sisi manusiawinya. Ia bukan malaikat. Ia seorang pekerja keras yang mengambil risiko besar, seorang penjaga yang kadang terlalu protektif, seorang pencerita yang suka mengulang kisah jam tangan.

Kedua, kita menuntut agar pemerintah kota, universitas, dan lembaga arsip menandatangani komitmen konkrit untuk menjamin keberlanjutan Medayu Agung. Memorandum yang memuat strategi konservasi, alokasi anggaran, dan skema akses berbasis jadwal. Ketiga, kita memberi ruang bagi komunitas untuk terlibat secara profesional. Relawan boleh, kurator perlu. Donasi boleh, skema hibah juga harus.

Terakhir, kita menatap cermin yang disodorkan Oei. Apakah selama ini kita sekadar penikmat tragedi yang pandai menulis status, atau kita bersedia menjadi penjilid buku yang jari-jarinya bernoda lem? Kita bisa memilih peran. Terkadang bangsa diselamatkan bukan oleh keputusan monumental di ruang kabinet, melainkan oleh tangan-tangan yang sabar mengeringkan halaman basah.

Oei memberi teladan untuk peran itu. Ketika ia berpamitan, ia meninggalkan jam tangan yang tidak lagi berdetak di pergelangan, namun ritmenya berpindah ke kebiasaan orang-orang yang ia bentuk. Datang, duduk, baca, catat, simpan, rawat. Kelihatannya sederhana. Namun di situlah masa depan menunggu.

Selamat jalan, Penjaga Ingatan. Semoga rak-rak yang kau susun menjadi alas kukuh bagi generasi yang berani membaca lebih dari judul. Selebihnya urusan kami. Kami berjanji untuk tidak membawa pulang buku tanpa mengembalikannya. Kami berjanji mengisi log kunjungan dengan rapi. Kami berjanji melanjutkan keisenganmu yang serius: menyelundupkan nurani bangsa dalam keranjang bambu, lalu membukanya perlahan di ruang tamu, agar siapa pun yang masuk rumah tahu bahwa sejarah tidak mengancam. Sejarah mengajarkan cara menjadi manusia. Dan untuk itu, tidak ada ganti rugi yang setara dengan hidupmu.

Kabar kepergianmu telah tercatat. Nama dan tanggal dan kota. Media menuliskan bahwa Surabaya kehilangan sosok penting literasinya, universitas menyampaikan penghargaan, kawan lama menulis di linimasa, akun perpustakaan ikut berpamitan. Semua itu bukti yang memastikan kisahmu tidak akan menyusut menjadi catatan kaki. Sumber-sumber yang merekam jam tangan, karung semen, indigo, alamat rumah, dan kesaksian tetangga perpustakaan akan terus bisa dirujuk. Untuk seseorang yang percaya bahwa peradaban bertahan karena catatan, ini barangkali jenis penghiburan yang paling sesuai. Rest in paper. Rest in proof.